〜SERP自動生成・スコアリング・クラスタリング・EEAT対応の実践〜

SEO記事を作るとき、最も頭を悩ませるのは「構成づくり」です。SEOで成果を出すには、記事全体が検索意図を外さず、網羅的に読者の疑問を解決するように設計されていなければなりません。ところが、この「構成を考える」という工程は、地味ながら非常に手間がかかり、しかも担当者の経験や感覚に依存しがちな部分でもあります。実際に競合調査をしていると、上位記事を一つひとつ開き、見出しを拾い、整理し、そこから「ユーザーは何を知りたいのか?」を推測していく必要があり、これだけで数時間が過ぎてしまうことも珍しくありません。

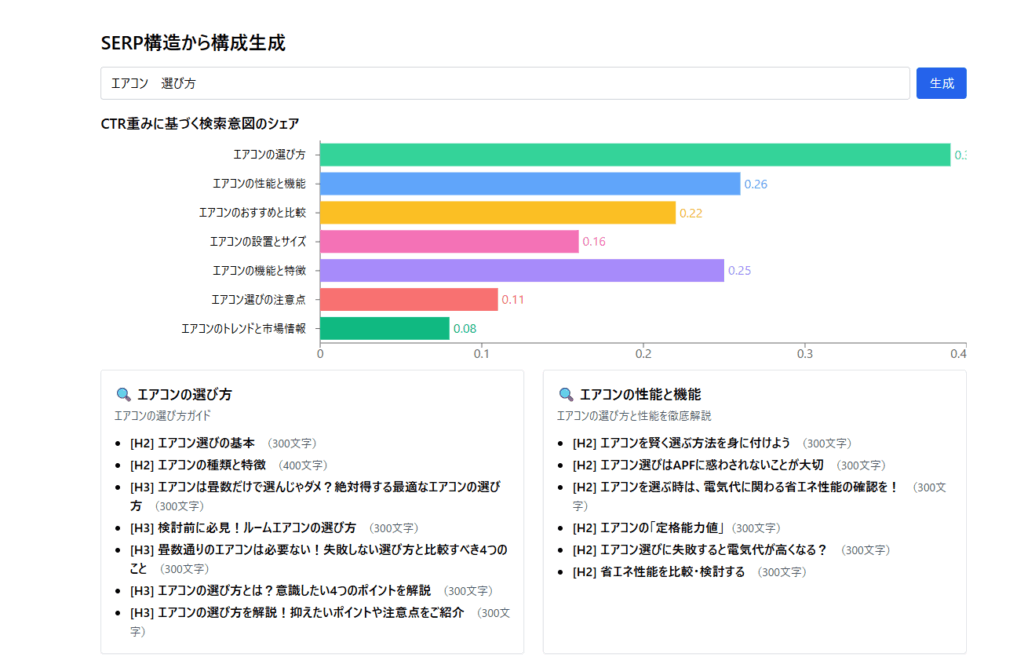

私たちはこの課題に直面し、「構成作成の効率化と品質安定化」を両立する方法を模索しました。そして開発したのが、AI × SERPによる記事構成自動生成アプリです。この仕組みは単に見出しを並べるだけではなく、検索意図ごとにクラスタリングし、さらにスコアリングによって構成の網羅性を評価することで、「SEO担当者の実務に直結するアウトプット」を生み出すことを狙っています。

アウトプットキャプチャ

検索意図クラスタリングのロジック

検索意図を捉えることはSEOの基盤です。単なるキーワード配置ではなく「ユーザーがどんな課題解決を求めているか」を理解することが大切です。これはモダンSEOの考え方 でも触れられている通り、検索エンジンが評価するのは「意図を満たしているかどうか」であり、記事の見出し設計はその第一歩になります。

そこで私たちは、SERPから取得した見出し群をAIにかけ、「これは情報提供型」「これは比較型」「これは購入検討型」といった形で分類していきます。クラスタリングのロジックはシンプルですが、実務に非常に効果的です。

まず、記事見出しをベクトル化し、その文脈的な類似性を測定します。例えば「SEO記事 構成の重要性」「SEO記事の書き方」などの見出しは、語彙は異なっていてもベクトル空間上で近い位置に配置されます。この類似度をクラスタリングアルゴリズムでまとめると「情報型クラスタ」が自然に浮かび上がってきます。逆に「おすすめSEOツール比較」や「サービスを選ぶポイント」といった見出しは、購入や比較に関するクラスタとして分離されます。

さらに、AIに対して「検索意図ラベル付け」を指示することで、クラスタに意味づけを与えます。単純な統計クラスタリングだとラベルが抽象的になりがちですが、AIを使うことで「情報型」「比較型」「購入型」といった、人間に理解しやすい分類が得られるのです。

構成生成のロジック

クラスタリングされた見出し群をそのまま提示するのではなく、記事の「構成」として出力するのが次の工夫です。構成の生成ロジックは大きく三段階に分かれます。

- クラスタ内の代表見出しを抽出する

→ 例えば「SEO記事 構成の重要性」「SEO記事はなぜ重要か?」という似た見出しがあれば、代表的なものを一つに統合します。冗長さを減らし、整理された形にするのが目的です。 - 検索意図の順序を並べ替える

→ 情報型 → 比較型 → 購入型、という順番に配置します。これは「読者が情報収集から検討、そして行動に至る流れ」に対応しています。 - YAML/Markdown形式に変換する

→ 出力は人間が読みやすく編集しやすい形式を採用しました。特にYAMLはネスト構造が明確で、ライターが流れを一目で把握しやすいメリットがあります。

例えば「SEO記事 構成」というキーワードで試した出力例は次のようになります。

- 情報型

- SEO記事構成の重要性

- SERP分析の基本

- 効果的なキーワード選定方法

- 比較型

- SEO記事構成の成功事例と失敗事例

- 他社記事との違いを出す方法

- 購入型

- 記事を成約に繋げるCTA設計

- SEO支援サービスを選ぶポイント

このように整理された構成が出力されると、ライターはゼロから考えるのではなく、「このたたき台をブラッシュアップするだけ」で記事を仕上げられます。結果として、構成作成にかかる時間は大幅に短縮されます。

スコアリングの仕組み

構成を作って終わりではなく、「どこが強みで、どこが弱点か」を見える化するのがスコアリングです。実務では「この記事は十分網羅しているか?」「競合と比べて弱い点はどこか?」を判断できる仕組みが重要です。そこで私たちは以下のようなスコアリング指標を導入しました。

- 網羅性スコア:上位記事で頻出している見出しをどれだけカバーしているか

- 意図適合スコア:情報型・比較型・購入型の意図がバランス良く含まれているか

- 構成品質スコア:見出しの流れが論理的か、冗長な表現がないか

これにより、構成案を感覚的に「良さそう」と評価するのではなく、数値をもとに改善点を特定できるようになります。特に網羅性スコアはリライト戦略に直結し、「競合にあるが自社にない要素」を明確にできるため、記事強化の優先順位づけが容易になります。

ベクトル化による応用

さらに踏み込んで、SERPデータや生成された構成をベクトル化して保存しています。これにより、検索結果の変動を追跡し、「どのトピックが追加されたか」「自社の記事がカバーできていない部分はどこか」を時間軸で比較できるようになります。たとえば、新しい競合記事が上位に出てきた際、その記事が持つ独自の見出しを自動的に抽出し、自社記事の構成と突き合わせることで「このテーマを追加すべき」という改善提案を自動化できるわけです。

これは単なる「構成生成ツール」を超えて、SEO全体をデータドリブンで管理する基盤になります。マーケティング担当者にとっては「勘と経験」で行っていた記事改善を、科学的な根拠に基づいて進められるようになるのが最大の価値だと考えています。

実際に使ってみて感じた効果

導入後、私たちは大きな変化を感じています。構成作成の工数は半分以下になり、記事品質のばらつきは明らかに減りました。ライターからは「ゼロから考えるストレスがなくなった」という声もあり、心理的な負担が軽くなったことも実感しています。さらに、スコアリングによって「どこを直せばいいか」が明確になったため、リライトの優先度付けがしやすくなり、SEO施策のPDCAが回りやすくなったのも大きなメリットでした。

今後の展望

この仕組みはまだ進化の途中です。今後は、SERPモニタリングとスコアリングを組み合わせ、自動で「リライトすべき記事」を通知する仕組みを強化していきます。また、競合との差分を自動でレポート化し、チーム全体で戦略を共有できるようにする予定です。そして、WordPressなどCMSへのワンクリック下書き連携を実現し、構成から公開までのプロセスをシームレスにすることも視野に入れています。

EEATに照らした活用の方向性

SEOにおいては近年、EEAT(専門性・経験・権威性・信頼性) がより重視されています。検索上位に並ぶ記事を見ても、単なる情報の寄せ集めではなく、「誰が書いているか」「その情報にどんな経験や裏付けがあるか」が評価される傾向が強まっています。

この観点については、オウンドメディア運営の考え方 でも強調している通り、効率化した分のリソースを「独自の経験や事例を加える」方向に使うことが重要です。AIで生成した構成をそのまま記事化するのではなく、専門家インタビューや自社データを差し込むことでEEATを補強し、差別化を図ることがSEO成功の鍵になります。

技術と実務をつなぐ応用

生成AIや外部サービスをどう組み合わせるかは、今まさに議論が盛んなテーマです。たとえばDify SEO LLM 活用事例 で紹介されているように、AIの力を実務に落とし込む際には「効率化」と「独自性」の両立が求められます。私たちのアプリもまさにその思想に基づき、「作業をAIに任せ、人にしかできない攻勢的な部分にリソースを振る」設計になっています。

まとめ

SEO記事の成功は、検索意図を外さない構成にかかっています。しかし、その構成を作る作業は膨大な労力と属人性に左右されがちです。今回紹介した「AI × SERPによる構成自動生成」は、効率化と品質向上を両立させる新しいアプローチです。さらにスコアリングやベクトル化を取り入れることで、記事改善やリライト戦略までを支える「SEOの基盤」として活用できます。

そして何より重要なのは、AIによって削減した工数を「EEATの強化」に振り向けることです。記事に専門性や経験、権威性や信頼性を盛り込み、ユニークさを加えることで、初めて本当の意味で検索上位にふさわしいコンテンツになります。