「コンテンツ」という言葉は日常的に使われていますが、いざ「コンテンツとは何か?」と問われると明確に答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。

BtoBマーケティングの現場においても、コンテンツの理解と活用は成果を大きく左右します。この記事では、言葉の成り立ちから現代的なニュアンス、さらにBtoBマーケティングにおける実践的な活用法や失敗例までを解説します。

コンテンツの意味と歴史的な成り立ち

「コンテンツ」という言葉は、現代ではマーケティングやITの領域で多用されていますが、その成り立ちは意外と古く、ラテン語にまでさかのぼります。

もともと「contentus」という語は「含まれているもの」「中身」という意味を持っていました。英語に取り入れられてからは「内容物」を表す一般的な単語となり、出版やテレビの世界では「記事」や「番組の中身」といった具体的な情報を指すようになります。

やがてインターネットが登場し、世界中の情報発信の形が一変しました。この時代から「コンテンツ」という言葉は、文字や画像だけでなく、動画、音声、オンライン配信、アプリケーションなど、人に届けられるすべての情報を指すようになったのです。

例えば、製品紹介のパンフレットもコンテンツであり、YouTubeのデモ動画もコンテンツです。この幅の広さが、現代的な「コンテンツ」の特徴です。

現代における「コンテンツ」のニュアンス

現在、マーケティングの文脈で「コンテンツ」と言った場合、それは単なる情報ではなく「顧客に価値を届ける手段」としての意味合いを持ちます。

まず、形態の多様さがあります。ブログ記事やホワイトペーパー、事例記事、動画、ウェビナー、SNSの投稿まで、あらゆる形式がコンテンツに含まれます。重要なのは形式そのものではなく、それを通じて「誰にどんな価値を与えられるか」です。

さらに、体験の一部としての側面も見逃せません。顧客は情報を「読む」「見る」だけではなく、そこから「学び」「判断し」「行動する」という体験を積み重ねます。その体験の設計こそが、マーケティングでコンテンツが重視される理由です。

そしてBtoBとBtoCの違いも大きなポイントです。BtoCのコンテンツが感覚的・情緒的な訴求に強みを持つ一方で、BtoBでは意思決定に複数の関係者が関わり、期間も長期化します。そのため、論理的な情報提供や、比較検討に役立つコンテンツが不可欠です。

BtoBマーケティングにおけるコンテンツの役割

BtoBの購買プロセスは、一般消費者向けと比べて長く、複雑です。意思決定に至るまでに情報収集や比較検討を何度も繰り返すため、その各段階で「適切なコンテンツ」を提供できるかどうかが成否を分けます。

認知拡大

潜在顧客が自社を知る入り口になるのが、記事やSNSでの情報発信です。業界課題を解説した記事や検索エンジンに最適化されたコンテンツは、自社を知らない相手に自然にリーチする手段となります。

リードナーチャリング

顧客の関心を高め、関係を継続的に育む段階です。ホワイトペーパーやニュースレターを提供することで、情報収集を進める担当者に「この会社は信頼できる」と思ってもらえる関係を築けます。

意思決定支援

比較表、FAQ、導入事例といったコンテンツは、購買担当者が社内で意思決定を行う際に欠かせません。「なぜこの製品を選ぶのか」を説明できる材料がコンテンツとして準備されていることは大きな武器です。

営業支援

マーケティングだけでなく、営業現場でもコンテンツは活躍します。提案資料や業界解説記事を営業担当が活用することで、顧客との商談がスムーズに進みます。

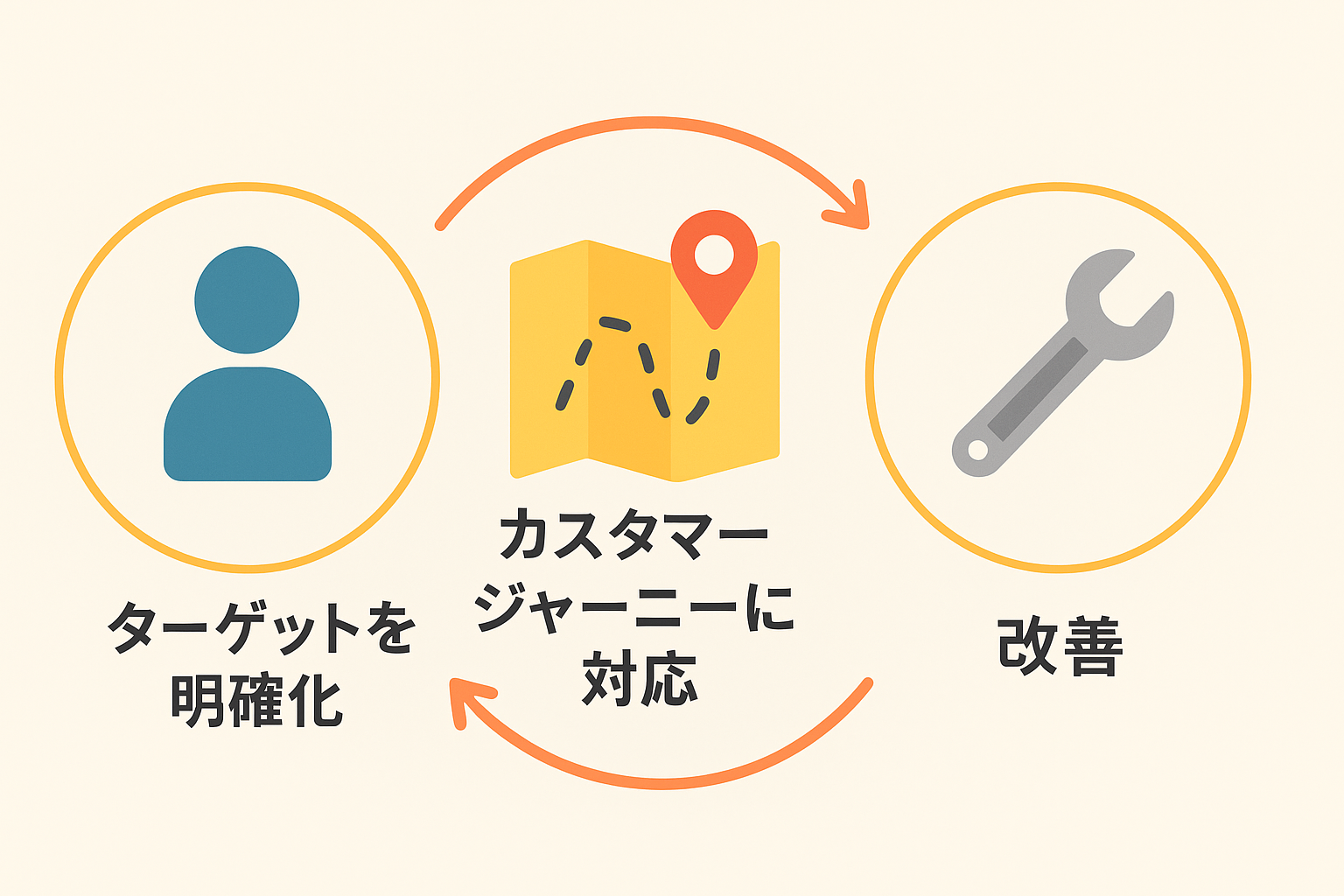

成功するBtoBコンテンツ活用のポイント

効果的なコンテンツマーケティングを実現するには、闇雲に記事を作るのではなく「戦略的に設計すること」が不可欠です。

ターゲットを明確化する

購買に関わるのは経営層、現場担当者、情報システム部門など多様です。それぞれの立場に合わせたコンテンツを用意することが重要です。

カスタマージャーニーに対応させる

認知 → 検討 → 比較 → 意思決定のプロセスごとに、提供すべき情報は異なります。初期段階では「課題の気づき」を与える記事、検討段階では「比較資料」、意思決定段階では「導入事例」など、段階的に設計する必要があります。

SEOと連動させる

検索されるキーワードを反映した記事は、見込み客との出会いの入口になります。ただし、単にキーワードを埋め込むのではなく、読者に役立つ情報が伴ってこそ成果につながります。

継続的に改善する

アクセス解析やリード獲得数を指標にし、テーマや形式をブラッシュアップすることが重要です。成功している企業は、常にデータを基に改善を繰り返しています。

BtoBコンテンツ活用の失敗例と注意点

成功する企業がある一方で、コンテンツ施策がうまくいかないケースも多く見られます。その典型例を見てみましょう。

- 記事量を増やすだけ

「週に何本更新するか」だけを目標にすると、質の低い記事が増えるだけで成果が出ません。 - 営業部門との連携不足

現場が本当に必要としている資料を作らないため、コンテンツが営業で使われない。 - ターゲットが曖昧

誰に向けたものかが不明確だと、結果的に誰の心にも届きません。 - SEO偏重で中身が薄い

検索順位は取れても、商談や成約につながらない「自己満足のコンテンツ」になってしまいます。

これらの失敗を避けるには、目的を「記事の更新」ではなく「顧客の課題解決」と明確に設定することが第一歩です。

具体的な活用事例

理論だけではなく、実際にBtoB企業が成果を上げている事例を見ると、コンテンツの役割が具体的に理解できます。

- ブログ記事

業界の最新トレンドや課題解決をテーマにした記事。

例:人材サービス企業が「採用難に悩む中小企業向けの最新施策」を紹介し、リード獲得につなげる。 - ホワイトペーパー

詳細な技術解説や市場調査レポートをPDFで提供。

例:製造業向けソフトウェア企業が「工場のDX事例集」を公開し、ダウンロードした担当者に営業がアプローチ。 - ウェビナー

オンラインでのセミナーや製品デモ。

例:セキュリティベンダーが「最新の脅威動向セミナー」を開催し、参加者を見込み客リストに追加。 - 導入事例インタビュー

既存顧客の声を記事化し、信頼性を高める。

例:クラウドサービス企業が「大手メーカーの導入ストーリー」を公開し、他の企業の意思決定を後押し。

よくある質問(FAQ)

最後に、BtoBコンテンツに関してよく寄せられる疑問に答えます。

Q1. BtoBマーケティングにおける「良いコンテンツ」とは?

A. 読者の課題解決に直結し、営業や意思決定を前進させる情報を提供できるコンテンツです。

Q2. BtoBとBtoCの違いは?

A. BtoBは複数人が関与し、購買プロセスが長期化します。そのため、段階ごとに異なる情報を用意する必要があります。

Q3. SEOとコンテンツマーケティングはどう両立する?

A. キーワードを意識するのはもちろんですが、重要なのは「検索した人の疑問を解消すること」。役立つ情報が伴ってこそSEOも成果につながります。

Q4. リソースが足りない場合は?

A. 外部の専門家に委託する、既存資料を再利用して記事化するなど、小さく始める方法が有効です。

まとめ

「コンテンツ」とは単なる記事や資料ではなく、顧客に価値を届け、意思決定を支援するマーケティングの核です。

歴史的な成り立ちから現代的な意味を理解したうえで、BtoBの文脈では「顧客の購買プロセスにどう寄り添えるか」を基準に設計することが欠かせません。

成功企業は、SEOやリード獲得といった短期的な成果だけでなく、コンテンツを通じて信頼を積み重ねています。ぜひこの記事を参考に、自社のBtoBコンテンツ戦略を見直し、成果につながる一歩を踏み出してみてください。